Alla ricerca dell’umanità perduta

19.02.2012, Articolo (recensione) di Aniello Russo

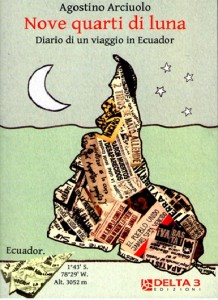

La lettura del sorprendente libro di Agostino Arciuolo, Nove quarti di luna (cioè due mesi, quanto è durata la sua esperienza di vita tra una comunità ecuadoregna, che lo ha visto mungere le mucche e lavorare duramente con la zappa) offre molteplici spunti di riflessioni. Non inganni la forma di diario di viaggio del volumetto che si legge in un sol fiato; il libro appare piuttosto come il racconto di un’avventura, che vede protagonista l’autore, che osserva con apparente distacco, soffocando le sue emozioni. Infatti, l’apparente aspetto di diario è superato dalla viva partecipazione dello scrittore alle vicende di quella gente, sicché anche il lettore la sente subito vicina, quasi fosse solo oltre le mura del nostro paese. Forse perché Agostino, rimuovendo tutta la crosta della letteratura, narra in maniera immediata di cose e di persone; e di sentimenti che noi oggi abbiamo dimenticato o che strozziamo appena emergono dall’animo.

La lettura del sorprendente libro di Agostino Arciuolo, Nove quarti di luna (cioè due mesi, quanto è durata la sua esperienza di vita tra una comunità ecuadoregna, che lo ha visto mungere le mucche e lavorare duramente con la zappa) offre molteplici spunti di riflessioni. Non inganni la forma di diario di viaggio del volumetto che si legge in un sol fiato; il libro appare piuttosto come il racconto di un’avventura, che vede protagonista l’autore, che osserva con apparente distacco, soffocando le sue emozioni. Infatti, l’apparente aspetto di diario è superato dalla viva partecipazione dello scrittore alle vicende di quella gente, sicché anche il lettore la sente subito vicina, quasi fosse solo oltre le mura del nostro paese. Forse perché Agostino, rimuovendo tutta la crosta della letteratura, narra in maniera immediata di cose e di persone; e di sentimenti che noi oggi abbiamo dimenticato o che strozziamo appena emergono dall’animo.

Al ritorno il giovane scrittore commenta: “Ora qui più forte riesco a sentire il profondo legame che ho stretto con quella terra. Un legame che ho dovuto portare alla luce, visto che esisteva già da prima, che esiste da sempre. Che cos’è d’altra parte il viaggiare se non un inseguire brandelli di sé sparsi per il mondo?” esprimendo così una verità profonda che apparteneva già alla saggezza popolare.

Ogni munnu è paesu / e ogni zappa pesa, recita un proverbio bagnolese. Superato il primo impatto con un popolo culturalmente diverso, familiarizzando con questa gente lontana mille miglia dal tuo ambiente, sgombrate le nebbie dell’apparenza, scopri di fronte a te un uomo (come Pedro) gravato dalle stesse fatiche dei nostri contadini di ieri o una donna (come Manuela), precocemente invecchiata, come invecchiavano presto le nostre nonne; un uomo, nu cristianu che ha i tuoi stessi bisogni, che nutre i tuoi stessi sentimenti, che ti parla senza parole, che comunica con uno sguardo e con un gesto; sguardi e gesti che appartengono da sempre a tutta l’umanità . Il muto linguaggio del vivere quotidiano dell’uomo che convive armoniosamente con la natura. E’ allora che ritrovi te stesso, è allora che comprendi quanto abbiamo guadagnato e quanto abbiamo perduto con l’avvento della civiltà industriale.

Agostino incarna il tipo di bagnolese che, spinto dalla curiosità e dalla voglia di conoscere, si avventura per il mondo (a noi di Bagnoli un tempo nei paesi vicini attribuivano l’epiteto di “camminanti”, che è un nobile blasone), animato da spirito umanitario e naturalmente teso a solidarizzare. Ma, mai bagnolese si era spinto tanto lontano, in un angolo sperduto sulla cordigliera dell’Ecuador a 3.000 metri di altitudine, anche se poi finisce col ritrovarsi in un mondo non del tutto sconosciuto, tra gente non del tutto diversa da noi, da ciò che in parte eravamo anche noi in un passato non tanto lontano. “Un mondo dissimile e lontano dal nostro” annota lo scrittore “dalle cui fessure sbirciare in controluce quello che noi non siamo più o quello che non siamo mai stati.”

_____________________________________________________________________

26.02.2012, Il Corriere (di Aniello Russo)

Un irpino tra gli indios d’America

In “Nove quarti di luna” il giovane bagnolese Agostino Arciuolo racconta il suo viaggio.

Non capita spesso che un irpino si avventuri in un viaggio per una terra così lontana, come l’Ecuador; ancora più raramente capita che un giovane poco più che ventenne scelga come meta Tabacundo, un piccolo villaggio della cordigliera situato a oltre 3.000 metri di altitudine. Il viaggio di Agostino Arciuolo, irpino di Bagnoli e laureato in Filosofia, è per giunta eccezionale per la finalità che egli si è proposta, e cioè di prestare ai piccoli indigeni la sua opera concreta di insegnante, e di offrire ai contadini letteralmente le sue braccia in lavori a cui non è abituato: mungere le mucche, pulire stalle, raccogliere fascine di sterpi, zappare la terra. Insomma, la motivazione che lo ha spinto fino all’Ecuador non è stato il piacere di viaggiare, né la voglia di divertirsi, né la pura curiosità culturale, né tantomeno l’evasione dalla stressante quotidianità della vita di provincia. Piuttosto questa ricerca del vero senso dell’esistenza avvicina il nostro autore alla scrittura di Bruce Chatwin. Il racconto del viaggio e della permanenza di due mesi tra una etnia indigena è riportato in un libro, “Nove quarti di luna diario di un viaggio in Ecuador”, che ha il sapore di una storia avventurosa. Soprattutto quando l’autore-narratore affronta da solo difficoltà che avrebbero dissuaso chiunque a proseguire. La struttura descrittiva, che si fonda su dati oggettivi, è resa ancora più vivace nella sequenza del viaggio per raggiungere l’ultima tappa, Columbe, un agglomerato di poche capanne: “Gli ammortizzatori del carro sembrano voler cedere su questa strada ripida e piena di buche, affacciata a picco su burroni alti e vertiginosi, a quota 3.500 metri”. Oppure nel percorso a piedi per raggiungere il campo a 3.800 metri: “Dopo un’oretta di cammino in semiapnea, ho sentito la stanchezza prendere pieno possesso delle ossa e dei muscoli; appena giunti, quasi non mi reggevo in piedi; ho dovuto accasciarmi e solo dopo un po’ di riposo sono riuscito, seppure a stento, a smuovere la dura terra con la zappa.”

Non capita spesso che un irpino si avventuri in un viaggio per una terra così lontana, come l’Ecuador; ancora più raramente capita che un giovane poco più che ventenne scelga come meta Tabacundo, un piccolo villaggio della cordigliera situato a oltre 3.000 metri di altitudine. Il viaggio di Agostino Arciuolo, irpino di Bagnoli e laureato in Filosofia, è per giunta eccezionale per la finalità che egli si è proposta, e cioè di prestare ai piccoli indigeni la sua opera concreta di insegnante, e di offrire ai contadini letteralmente le sue braccia in lavori a cui non è abituato: mungere le mucche, pulire stalle, raccogliere fascine di sterpi, zappare la terra. Insomma, la motivazione che lo ha spinto fino all’Ecuador non è stato il piacere di viaggiare, né la voglia di divertirsi, né la pura curiosità culturale, né tantomeno l’evasione dalla stressante quotidianità della vita di provincia. Piuttosto questa ricerca del vero senso dell’esistenza avvicina il nostro autore alla scrittura di Bruce Chatwin. Il racconto del viaggio e della permanenza di due mesi tra una etnia indigena è riportato in un libro, “Nove quarti di luna diario di un viaggio in Ecuador”, che ha il sapore di una storia avventurosa. Soprattutto quando l’autore-narratore affronta da solo difficoltà che avrebbero dissuaso chiunque a proseguire. La struttura descrittiva, che si fonda su dati oggettivi, è resa ancora più vivace nella sequenza del viaggio per raggiungere l’ultima tappa, Columbe, un agglomerato di poche capanne: “Gli ammortizzatori del carro sembrano voler cedere su questa strada ripida e piena di buche, affacciata a picco su burroni alti e vertiginosi, a quota 3.500 metri”. Oppure nel percorso a piedi per raggiungere il campo a 3.800 metri: “Dopo un’oretta di cammino in semiapnea, ho sentito la stanchezza prendere pieno possesso delle ossa e dei muscoli; appena giunti, quasi non mi reggevo in piedi; ho dovuto accasciarmi e solo dopo un po’ di riposo sono riuscito, seppure a stento, a smuovere la dura terra con la zappa.”

Lo scrittore si era cimentato già come poeta, esordendo nel 2010 con un volume intitolato Nei Libri, in cui compaiono indistintamente poesie sue e liriche del padre Luciano, poeta anch’egli e scrittore di spessore. Con questa opera prima Agostino Arciuolo inaugura un genere letterario nuovo per l’Irpinia, che mi auguro trovi altri continuatori. Il titolo del libro, indicando il limite di permanenza (“Nove quarti di luna”, cioè due mesi) dell’autore sulla cordigliera, vuole rimarcare tuttavia il genere dell’opera, cioè il modello di un diario di eventi, redatto in prima persona. Ma del diario non ha (e meno male!) la puntualità e la meticolosità , che avrebbe reso la narrazione frammentaria e distaccata; perciò l’opera appare piuttosto come un racconto partecipato di vicende accadute. Racconto che non indulge né alla facile polemica né a una visione arcadica di un mondo perduto; ricco com’è di emozioni il libro, anche per le osservazioni di natura sociale e antropologica, e soprattutto per la presenza di elementi esotici o meravigliosi, si avvicina al genere di narrativa di avventura.

Sicché risulta un racconto di fatti pregnanti, condotto con metodo controllato; lo scrittore infatti narra senza infingimenti e senza lungaggini sia le vicende sia l’impatto con gli indigeni e l’incontro con i bambini, suscitando nel lettore il rammarico di non essere sul posto. Ma il titolo richiama pure il costume di quella gente di misurare il tempo con le fasi lunari. E’ la luna che lì scandisce il tempo, è la luna che indica le scadenze dei lavori agricoli, è la luna a determinare insomma il tempo della semina e della raccolta.

E ogni fase della luna è propizia a un tipo di lavoro nei campi. Se la luna piena favorisce la semina delle piante che fruttificano in alto, perché appartengono al cielo, la luna calante è propizia alla semina dei tuberi, perché appartengono alla terra. Anche nell’immaginario collettivo della nostra civiltà contadina la luna vive in stretto rapporto con la terra. Ad esempio, la luna mancante, l’ultimo quarto, dai nostri contadini era ritenuta favorevole per dissotterrare le patate e il momento più favorevole per la raccolta delle erbe magiche. Ma c’è di più: questa fase rappresenta in genere l’aspetto sinistro, perché rievoca il mondo di sottoterra, l’aldilà e le ombre dei morti; infatti quelle sere di luna mancante erano ritenute propizie alla rottura dei legami d’amore e soprattutto alle pratiche di magia nera.

Pratiche rituali degli indios ecuadoregni

L’attenzione dello scrittore non è volta soltanto alla cronaca delle sue giornate, che egli conduce come un reporter attento e minuzioso; o alla descrizione dei costumi degli indios, tipica delle indagini etnologiche. L’autore vuole penetrare più a fondo nell’animo di questa umanità ritrovata, perché sa di penetrare così nell’intimo del suo animo; nulla gli sfugge, sicché registra anche la sopravvivenza di antiche credenze e di ritualità indigene, come il culto solare. Presso gli indios si pratica un rito in occasione della festività di San Pietro, teso a invocare l’energia del sole sulla terra; un rito pagano inserito nella ritualità cristiana, come è accaduto pure nella nostra civiltà contadina. I falò (il fuoco è l’elemento terreno che simboleggia il sole sia per la luminosità sia per il calore, per questo “è più vicino al sole”), che in Irpinia si accendevano e si accendono, a seconda dei paesi, a Santa Lucia, a Natale, a Capodanno, a S. Antonio Abate, a San Giuseppe ecc. avevano un tempo la funzione di invocare il ritorno del sole e di propiziare l’allungamento della luce del giorno.Tra le credenze del posto v’è quella della presenza degli spiriti benigni, che assecondano i desideri dei vivi. La creazione di entità superiori testimonia l’abbandono in cui vivono questi indios, che appendono le loro speranze e i loro sogni a figure evanescenti, che tuttavia riscaldano l’anima. Sono simili alle nostre anime del purgatorio che vegliano sui parenti ancora in vita. Sia gli spiriti benigni degli indios sia le anime purganti della nostra tradizione si manifestano tramite i soffi di vento, le voci nella notte, lo scoppiettio del fuoco nel camino, il calpestio di passi che rompono il silenzio. Bisogna pur crederci per sopravvivere.

L’autore riporta, inoltre, una pratica magico-sacrale, la “limpia”, a cui si sottopone egli stesso: la pratica empirica viene attivata al crepuscolo, perché l’arrivo del buio della notte agevola l’annullamento del male. L’ora serale anche per le nostre operatrici magiche era indicata come la più propizia per curare i mali dello spirito e del corpo. E questo attesterebbe che la destinazione del rito era volta alle divinità degli inferi. Queste pratiche rituali presentano chiare caratteristiche popolari, che sono ben radicate nella cultura contadina di ogni regione della terra, risalenti a oscuri riti naturali e cruenti di età preistorica. Silvia, l’operatrice, scorre le mani lungo il corpo dello scrittore, ma senza toccarlo, recitando una formula rituale: “Avverto Silvia muoversi e ripetere sottovoce frasi indecifrabili … mentre il male comincia come per magia a stanarsi dai recessi più remoti della coscienza”. Peccato che l’autore non sia riuscito a cogliere almeno il senso delle parole del cerimoniale. Si tratta indubbiamente di una pratica tesa a scongiurare gli spiriti maligni o a esorcizzare un male generico. Il risultato positivo è scontato. La medicina popolare, sia in Ecuador sia in Irpinia, ha ricevuto non poco dalle forme arcaiche di terapie e di pratiche rituali. E se di un beneficio si può parlare nell’applicarle ai pazienti, esso si riduce a un fatto di pura suggestione, che tuttavia li risolleva in parte (effetto placebo). Cosa che per la nostra gente un tempo, e ancora oggi per gli Indios, non è poco. La resistenza, almeno negli ambienti rurali e nei piccoli centri, delle pratiche rituali, anche in un’epoca di grandi conquiste della scienza, è la testimonianza dei benefici che comunque tali pratiche arrecano al paziente almeno a livello psichico.

A conclusione del viaggio, nelle pagine di epilogo, il giovane scrittore commenta: “Ora qui più forte sento il legame con quella terra. Un legame che ho dovuto portare alla luce, visto che esisteva già da prima. Che cos’è d’altra parte il viaggiare se non un inseguire brandelli di sé sparsi per il mondo?” esprimendo così una verità profonda che apparteneva già alla saggezza popolare della nostra gente. Ogni munno è paese / e ogni zappa pesa, recita un proverbio irpino. Superato il primo impatto con questo popolo culturalmente diverso, alla fine scopri di fronte a te un uomo (come Pedro) gravato dalle stesse fatiche dei nostri contadini di ieri o una donna (come Manuela), precocemente invecchiata, come invecchiavano presto le nostre nonne; una umanità che ha i tuoi stessi bisogni, che nutre i tuoi stessi sentimenti, che comunica con uno sguardo e con un gesto; sguardi e gesti che appartengono da sempre a tutta l’umanità . E’ allora che ritrovi te stesso, è allora che comprendi quanto abbiamo guadagnato e quanto abbiamo perduto con l’avvento della civiltà industriale. Il viaggio di Agostino è avvenuto pochi mesi addietro (tra giugno e agosto del 2011), in un momento di mutazione degli usi e dei costumi di quella gente, come è accaduto nel nostro paese tra gli anni Cinquanta e Sessanta. In un futuro non molto lontano, anche questo angolo di mondo subirà (ahimè!) la globalizzazione, che cancella le specificità dei popoli, come l’hanno subita tanti altri luoghi incontaminati.

E rivedremo Pedro, il poncho sulle spalle, mentre cala la zappa per finta nel suo campo per il turista che gli allunga un dollaro per una foto; e Manuela che nel costume tradizionale, per il compenso di un euro, fingerĂ di accendere il fuoco con i rami secchi nel suo tugurio di pietre.